Übersicht Bergwerk

Die Entdeckung der Vererzung im Wiesner Schaftälli erfolgte im Mittelalter wahrscheinlich an den Felsen der Tagbauspalte durch Hirten, Jäger oder Waldarbeiter.

Das Erzvorkommen ist an den in der Sediment Abfolge der Trias vorkommenden Trochitendolomit gebunden. Da diese Schichten steil in der Landschaft stehen, musste der Erzabbau primär in der Vertikalen erfolgen.

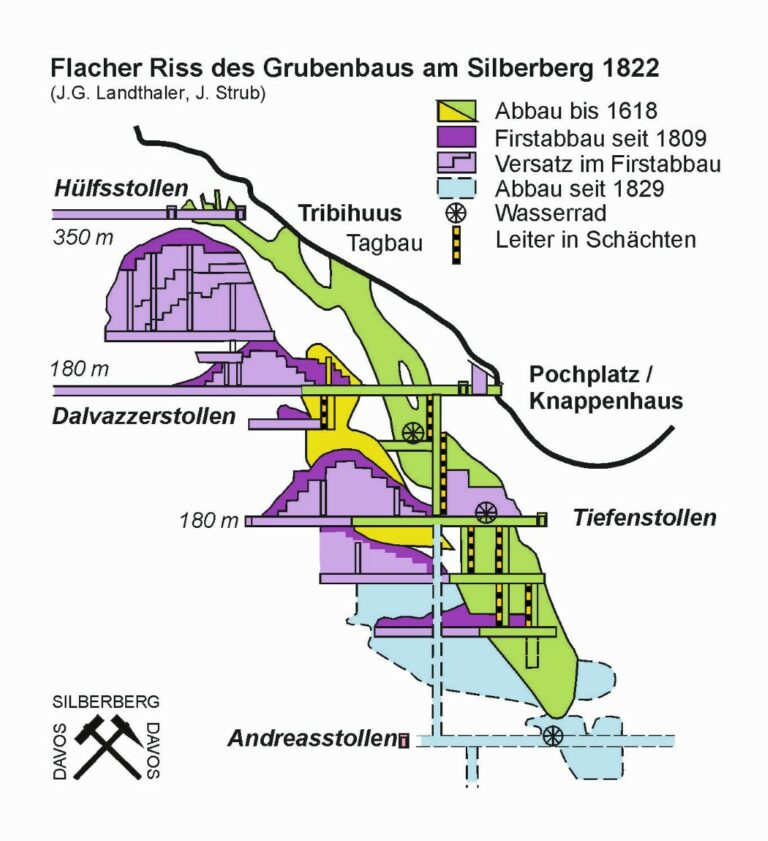

Ab dem Mittelalter bis in das 17. Jh. wurde das Erz über 250 Höhenmeter in der Vertikalen mit Schächten und mit kurzen Stollen in der Horizontalen abgebaut (s. Flacher Riss, grün).

Die Kunde des entdeckten Silbers hat sich rasch bis ins Tirol verbreitet. Das war wenig erstaunlich, da zu dieser Zeit Landesfürsten des Tirols das Bergbauregal in S-charl besassen, wo bereits seit 1317 leicht silberhaltiges Blei bergbaulich gewonnen wurde.

So kam es, dass auch am Silberberg die Österreicher den ersten Bergbau betrieben. Sie brachten nicht nur das ganze Wissen über die Kunst des Bergbaus, sondern auch das Gros der Belegschaft in das Landwassertal.

Das gewonnene Bleierz wurde den langen Weg bis nach Hall und Rattenberg im Tirol zur Verhüttung gebracht. Dort kam die Ernüchterung, dass lediglich <0.02 % Silber aus dem Bleierz gewonnen werden konnte.

Nachdem in der 1. Abbauperiode quasi das Filetstück der Vererzung abgebaut war, erfolgte der im 19. Jh. wieder aufgenommene Bergbau mit den von den Stollen ausgehenden Firsten Abbauten (violett) in die Tiefe des Berges. Vom Stollen aus wurde etappenweise ein Gewölbe in die Höhe abgetragen.

Dieser Abbau war sehr aufwendig, erforderte viele Holzeinbauten sowie grosse Transportwege bis zu der beim Pochplatz vorgenommenen, ersten Trennung des Erzes vom tauben Gestein.

Insgesamt wurden aus dem Silberberg je ~ 1‘000 t Blei und Zink gewonnen. In der 1. Abbauperiode konnten lediglich Blei, in der 2. beide Erze gewonnen werden. Dies da die Verhüttung von Zink erst zu Beginn des 19. Jh. möglich war (Destillationsofen). Zinkblende trat 4 – 5 Mal häufiger auf als Bleiglanz.

Der Name Silberberg ist irreführend, da sich herausstellte, dass der Silbergehalt mit < 0.02 % verschwindend klein und für den Abbau unrentabel war. Der Silberglanz des Bleiglanzes täuschte wohl die damaligen Entdecker.

Am Silberberg sind 17 Stollen bekannt, von denen lediglich in 7 in bedeutendem Masse Erz geschürft werden konnte. Die übrigen dienten entweder der Entwässerung des Bergwerkes oder als Suchstollen.

Einerseits ist der Trochitendolomit nicht durchgehend Erz führend und anderseits wurde das Gebirge durch die Alpenbildung intensiv zerschert. Die Vererzung musste entlang der Schichten des Trochitendolomits oder bei einem im Stollen infolge von Zerscherungen plötzlich verschwunden Erzganges, mit Suchstollen wieder aufwendig erkundet werden.

Touristische Bergwerk Erschliessung

Nachdem das Bergwerk seit 1849 verlassen war, wurde es fast 100 Jahre später wiederentdeckt. Der damalige Kurdirektor von Davos, Georg Häsler, stieg mit Johannes Strub von Jenisberg in die verlassenen Stollen und ermunterte ihn, das Bergwerk für Touristen zugänglich zu machen.

Johannes Strub (1884 – 1967) machte dies im 3. Lebensabschnitt zu seinem Lebenswerk. Er erforschte die Bergwerksanlage, machte sie in mühevoller Arbeit wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und führte Besucher durch die Stollen.

1976 wurde das Werk von J. Strub durch den gegründeten Verein, Freunde des Bergbaus Graubünden FBG, weitergeführt. 1979 konnte das Bergbaumuseum Graubünden, Schmelzboden Davos eröffnet werden, wo Gesteine, Erze, Werkzeuge, Geräte, Pläne und Dokumente des Bergwerks zu besichtigen sind.

Seit dem Jahr 2000 widmet sich der Bergbauverein Silberberg Davos BSD ausschliesslich den Bergwerksanlagen, restauriert, unterhält sie, steigert deren Attraktivität und erweitert das kulturelle Touristen Sommerangebot von Davos mit Führungen.

Gründungsväter der Freunde des Bergbaus in Graubünden mit später weiterem, präsidialem Engagement.

Zur Geschichte

- Urkundlich gesichert wurde am Silberberg von 1477 bis 1649, d.h. bis nach dem Ende des 30-jährigen Krieges Bergbau betrieben.

- 1477 erwarb der Erzherzog Sigmund von Österreich die Bergbau- und Holzschlag-Rechte der 6 inneren Gerichte (Bergregal). Damit ging die Landschaft Davos aus dem Besitz von Gaudenz von Matsch an den Regenten von Tirol, Erzherzog Sigmund, über. 1477 verlegte dieser die landesfürstliche Münzprägstätte von Meran nach Hall im Tirol, wo u.a. im Bergwerk von Schwatz Silber gewonnen wurde (Bergknappe 18 4/1981 S. 2-5). Das Erz Vorkommen am Silberberg war zu dieser Zeit bereits bekannt.

- Erzherzog Sigmund führte einen äusserst aufwendigen Lebensstiel und verschuldete sich durch Kriegsführung bei der Handelsgesellschaft der Fugger. Seit dem 60. Altersjahr litt er an einer zunehmenden Senilität. 1490 musste er auf Druck des Kaisers Friedrich III abdanken. Friedrichs Sohn, Maximilian, wurde Regent von Tirol und ab 1486 deutsch-römischer Kaiser. Aus dieser Zeit wurde die im Schacht der Tagbauspalte des Silberbergs liegende „Grube Maximilian“ benannt.

- Die Tiroler Herren setzten zur Überwachung des Bergbaus einheimische Bergrichter ein (fürstliche Beamte). Der erste, urkundlich bekannte war 1513 Ulrich Agten im Dienste von König Maximilian. Von 1516 – 1545 folgten Simon Ott sowie Stephan Beeli von Davos und von 1545 – 1588 Ulrich Erni sowie sein Sohn Sebastian Erni. Von 1588 – 1618 war Christian Gadmer Berg- und Malefiz Richter, der von Kaiser Maximilian I mit einer Auszeichnung geehrt wurde. 1499 erliess König Maximilian ein Gesetz, welches als erstes Strafgesetzbuch von Tirol bezeichnet werden kann und den Malefizrichtern eine einheitliche Rechtsprechung ermöglichte.

Die in dieser Zeit bekannten Erzgruben des Zehngerichte- des Grauen-Bunds und des Oberhalbsteins wurden im Gruben Verzeichnis von Christian Gadmer von 1588 aufgelistet (Bergknappe 18 4/1981 S. 6-9).

- 1605 – 1618 pachteten verschiedene Bündner Gesellschaften das Bergwerk. Die 1607 gegründete Plurser Gesellschaft mit den Herren von Salis, Agostino Losio und den Brüdern Nicolo und Octavio Vertemati des Handelshauses Vertemati-Franchi endete mit dem Bergsturz von Plurs 1618, wo letztere wahrscheinlich zu Tode kamen. Das Handelshaus beteiligte sich vor 1618 an vielen Bergwerken in Graubünden und war so zu Reichtum gekommen, analog wie es das Handelshaus der Fugger im Tirol tat (Bergknappe 18 4/1981 S. 12-16). Nach 1618 fand am Silberberg nur noch unbedeutender Bergbau statt. Aufgrund der während des 30-jährigen Krieges von 1618 – 1648 stattgefundenen Bünderwirren gibt es aus dieser Zeit kaum noch urkundliche Zeugen.

1649 kauften die 4 Gerichte im Prättigau die Rechte für Erz- und Holzabbau von den Österreichern zurück.

Zu dem damaligen Erzabbau

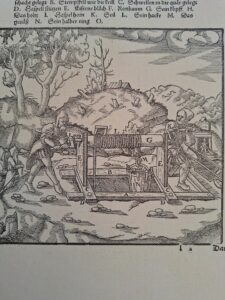

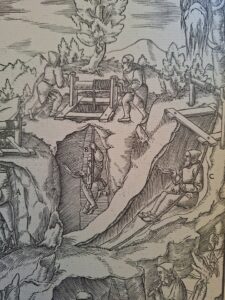

Das mit Schlägel und Eisen abgebaute Gestein wurde mit dem Hunt in den Stollen und in Kübeln mit Haspelaufzügen über Schächte zum Pochwerk an das Tageslicht befördert.

Die Bergknappen rutschten auf dem Bergleder über Schrägschächte in die Tiefe, wurden mit Haspelaufzügen transportiert oder bestiegen die Schächte über Leitern.

Diverse Holzeinbauten waren erforderlich. Stollenwände wurden durch Rundholz abgestützt, Holzbühnen für den Kopfschutz da erstellt, wo das Gestein in der Firste gebräch war oder Türstock Einbauten im vollen Querschnitt eingebaut, wenn der Fels stark bröckelte.

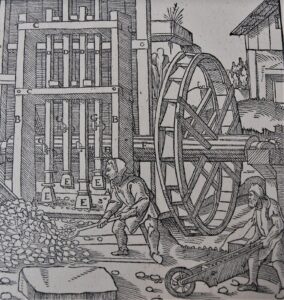

Das Gebirgswasser wurde mit Holzrohren, sogenannten Teucheln, aus dem Stollen geleitet, mit von Hand oder mit Wasserrädern angetriebenen Haspelaufzügen aus Schächten befördert, oder durch tiefer angelegte Entwässerungsstollen abgeleitet. Im 19. Jh. wurde das Wasser in Schächten mit Wasserrad getriebenen, leistungsfähigen Pumpsystemen gefördert. Vertikale Kolbenpumpen Rohre gab es schon in der 1. Abbauperiode. (Bergknappe Nr. 92)

Die Trennung des Erzes vom tauben Gestein erfolgte am Pochplatz mit Hammer sowie visueller Auslese bis zu Kies Grösse und mit der Hammerpoche bis zu der Sand Fraktion. Auf Waschtischen wurde eine Schweretrennung des leichteren, tauben Gesteins von den schweren Erzen vorgenommen. Damit wurde das Erz hoch angereichert, um das Transportvolumen zu reduzieren. Aus etwa der Hälfte des Gewichts von Bleierz konnten reines Pb geschmolzen werden.

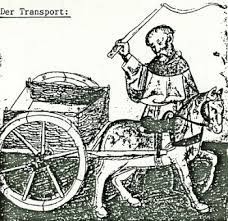

Der Transport des Erzes erfolgte aus dem unwegsamen Bergwerk mit Pferden und Maulieren durch Säumerei und bei guten Wegverhältnissen mit Einspänner Karren zu den im Talboden liegenden Verhüttungsorten des Tirols.

Christian Gadmer Bergrichter von 1588 - 1618

Aus der 1. Bergbauperiode sind nur spärlich Dokumente vorhanden. Guten Einblick über den Erzabbau in der Landschaft Davos und am Silberberg geben Dokumente, die von Bergrichter Christian Gadmer überliefert und erstellt wurden.

Vor 1588 war Chr. Gadmer Amtsschreiber der Herrschaft Greifenstein bei Meran. Dort war zu dieser Zeit die fürstliche Münzstätte von Tirol angesiedelt. Über diesen Weg hat Gadmer wohl das Vertrauen vom damaligen Herzog Sigmund von Tirol (dem Münzreichen) erworben und wurde von diesem 1588 zum Bergrichter „uf Tafaas“ beauftragt.

Zwei wichtige Bergbau Dokumente sind von Chr. Gadmer erhalten geblieben.

- Eine Liste sämtlicher Erzgruben, die er bei Antritt seines Amtes in seinem Verwaltungsgebiet vorfand, das viel erwähnte Gruben Verzeichnis (1. Tagebuch Teil).

- Der zweite, von Gadmer verfasste Tagebuch Teil gibt Aufschluss über den Bergwerksbetrieb, die Gewerken (Gesellschaften) und die Verpachtung der Gruben von 1589 bis 1603.

Für sein Wirken wurde Chr. Gadmer mit 20 rheinischen Gulden entlöhnt. Dieser Gehalt konnte er vom Ertrag der Minen direkt abziehen. Reichte dies nicht aus, so musste ihm die tirolische Rentkammer in Innsbruck den Rest auszahlen. 1611 war der Ertrag zu gering und Gadmer musste seine Restbezahlung einfordern. 20 Rheinische Gulden waren damals 45 Gulden (Groschen) und entsprachen 1534 etwa dem Jahreslohn eines Bergknappen. Dies zeigt, dass Verwaltungsberufe damals keine fürstlichen Entlöhnungen einbrachten. Dafür wurde Gadmer 1609 von Kaiser Maximilian I geehrt, in dem er mit dem Wappenbrief das Recht erhielt, das bereits vorhandene, bürgerliche Familienwappen offiziell führen zu dürfen.

2. Bergbauperiode (1805 - 1848)

Abbau mit Handbohrungen, Dynamit und geschlossenen Öllampen zur Blei (Pb) und Zink (Zn) Gewinnung

Zur Geschichte aus heutigem Blickwinkel

- 1805 gründete Landammann J. Ulr. von Sprecher von Jenins eine Bergbaugesellschaft, die Davoser Gewerkschaft. Die Finanzierung erfolgte mit der Herausgabe von 128 Kuxen. Das waren Anteilscheine, die heutigen Aktien entsprachen mit dem Unterschied, dass nicht nur Gewinne bezogen sondern auch Verluste refinanziert werden mussten (Zubussen). Der Gründung vorausgegangen war ein provisorisches Gutachten des Ingenieurs und Geognost, Hans Conrad Escher von der Linth, welches einen vorsichtig positiven Befund über die verbliebene Abbauwürdigkeit der Vererzungen am Silberberg ergab. Escher riet zur Vorsicht vor anfänglich grossen Investitionen.

- 1806 wurde die Gewerkschaft Schmelzboden – Hoffnungsau gegründet, mit den Direktoren J.U. Sprecher, C.U. von Salis-Marschlins und Johannes Hitz, Statthalter aus Klosters.

- Diese Gewerkschaften wurden gegründet, um eine Bergbauindustrie zur Schaffung von regionalen Arbeitsplätzen aufzubauen. Aufgrund der grossen Arbeitslosigkeit herrschte in Graubünden eine intensive Auswanderungswelle. Es war zudem die Zeit der napoleonischen Kriege, wo Metalle gefragte Handelsprodukte waren (1800 – 1814).

- Als Bevollmächtigte der Davoser Gesellschaft erwarben 1807 Bunds-Landammann Jakob v. Ott von Grüsch, Statthalter Joh. Hitz von Klosters und Simeon Büsch von Malans, von der Landschaft Davos die Konzession zur Ausbeutung aller in der Landschaft vorkommenden Erze und «Fossilien».

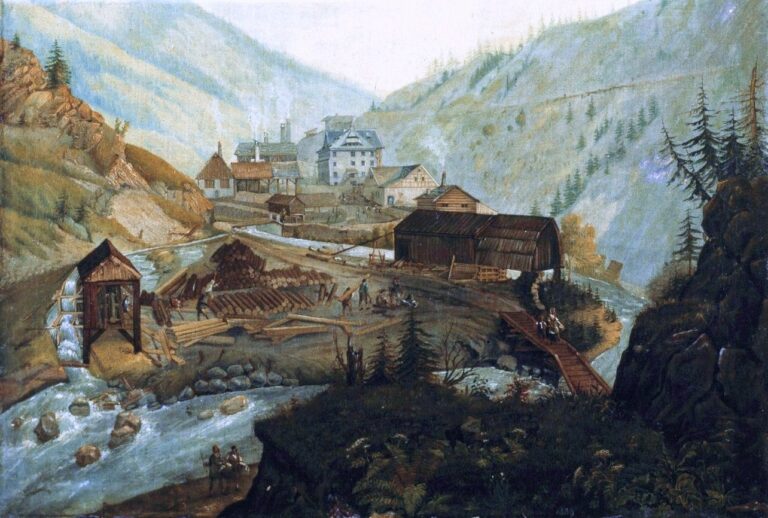

- Ab 1807 wurde der Bergbaubetrieb am Silberberg und der Hüttenbetrieb im Schmelzboden ungeachtet von Eschers Rat mit grossen Investitionen eingerichtet. In der Hoffnungsau wurden Unterkünfte mit Garten und Küche, ein Pochwerk, Waschwerke, Röst-, Blei-, (später) Zink- und Ziegel-Öfen, ein Pferdestall, Kohlelager, eine Schmiede, ein Sägewerk sowie ein luxeriöses Verwaltunsgebäude erstellt. Letzteres beherbergt heute das Bergbaumuseum Graubünden.

- 1808 begann der Erzabbau mit vorwiegend Bergknappen und Handwerkern aus der Region. Technischer Leiter des Bergbaues war der Bergmeister Georg Landthaler, der seine Ausbildung in Freiberg in Sachsen genoss.

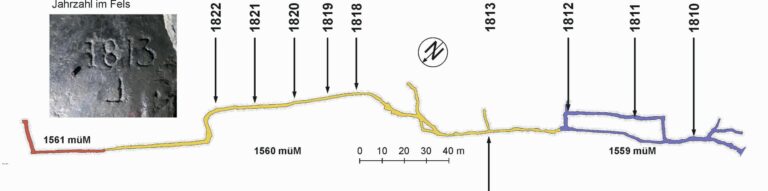

- Im Hilfsstollen (Langer Michael) findet man die Jahrzahlen des Erzabbaus von 1811 – 1822 im Felsen eingemeisselt.

- 1809 hatten die Bergwerkbetreiber 129 Mann eingestellt. Das Gros kam aus Davos / Klosters, der Rest aus Graubünden und der Ostschweiz.

- 1811 begann im Schmelzboden die Verhüttung von Blei unter der Anwendung verschiedener Schmelzprozesse.

- Aufgrund von weiteren Gutachten von Escher, Salis und insbesondere von Bergrat C.L. von Tscharner hoffte man jährlich 4’000 Zentner Bleierz zu gewinnen, welches gemäss Analysen einen Silbergehalt von 1.67% aufweisen sollte. Daher konzentrierte man sich auf die Silbergewinnung, was eine aufwendige Verhüttung mit 3 verschieden Ofentypen erforderte, was eine Fehlinvestition war (Bergknappen Nr. 26, 27).

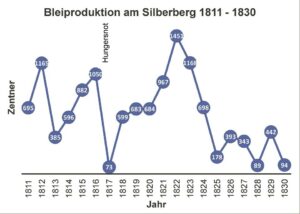

- Finanziell war der Bergbau des 19. Jh. eine Achterbahn. Der ausbleibende Silbergehalt, 1812 fallende Blei Preise, anhaltend zu hohe Investitionskosten durch überdimensionierte und unzweckmässige Schmelzöfen, schlechte Organisation, periodisch mangelnde Erzausbeute, Probleme mit der Wasserhaltung, 1813 Investitionen für die erstmalige Verhüttung von Zink, Produktionseinbrüche infolge der Hungersnot von 1816, die Ausbreitung von Seuchen, führten zu häufigem Geldmangel und drohenden Konkursen.

- 1818 konnte der Verwalter, Johannes Hitz, mit einer Pachtübernahme für vier Jahre den Konkurs abwenden. 1822 wurde der Pachtvertrag verlängert. 1822 – 1823 konnte die grösste Erzproduktion erwirtschaftet werden, welche danach wieder rückläufig war. Aufgrund der wiederkehrenden Schwierigkeiten musste J. Hitz 1829 schliesslich den Konkurs hinnehmen. Er wanderte nach Amerika aus, wo er als Bergwerkbetreiber das Destillationsverfahren von Zink mit Erfolg einführte, damit zu Reichtum kam und in der Folge seine Schulden in der Region Davos beglich. Solche Zeiten sind vorbei.

- Die Gewerken Albertini und Abys übernahmen danach den Grubenbetrieb, stellten diesen 1830 ein, konnten aber bis 1833 das auf dem Pochplatz aufgearbeitete Erz noch verhütten.

- 1837 konnte der Bergwerksverein der östlichen Schweiz mit dem Verwalter Johann Baumann das Bergwerk von Josua Pollin in Pacht übernehmen. Baumann erneuerte die Poche, die Schmelzöfen und den Felsenweg. Bei der Instandsetzung des Neuhoffnungs- und Hüttenstollens wurde eine grosse Erzlinse, das Baumannlager, angefahren und dieses mit grossem Gewinn abgebaut.

- 1839 erfolgten innerhalb von französischen Gesellschaften mehrere Besitzerwechsel (Josua Pollin, Xavier Dufreier, Dr. med. Amédé Petigand). In dieser Zeit wurde nicht rationell gewirtschaftet, sodass 1847 die Zink- und 1848 die Blei-Gewinnung zu erliegen kam. Der auf 1620 müM liegende, kurze Suchstollen Louis Philippe zeugt von dieser letzten, französischen Bergbauperiode. Louis Philippe war der bei der Februar Revolution in Paris abgesetzte Bürgerkönig, was gleichzeitig das Ende des Bergbaus am Silberberg bedeutete.

- Neuste Studien konnten aufzeigen, dass die syngenetische Bildungsart im Wirtgestein des Trochiten Dolomits nicht zu einer durchgehenden, sondern nur zu lokalen, Insel artigen Vererzungen führen konnte. Und dass daher sowie aufgrund der steil stehenden Schichten des Silberbergs auch mit heutigen Prospektions- und Erkundungsmethoden eine, für eine wirtschaftliche Bergwerksbetreibung hinreichend genaue Prognostizierbarkeit der Erzvorkommen, nicht möglich ist. Daher muss der Bergbau der ersten Industrialisierung des 19. Jh. in Davos aus heutiger Sicht als damaliges Impulsprogramm angesehen werden.

Literatur

Escher Ed.: Erzlagerstätten und Bergbau im Schams, in Mittelbünden und im Engadin. Beitr. Geol. Schweiz, Geotechn. Serie 18. Lieferung, 1935

Salis F. v.: Beiträge zur Geschichte, des bündnerischen Bergbauwesens. Jahresbericht d. Naturf. Ges. Graubündens, N.F. VI. Jahrg. 1859/1860.

von Arx, Rolf: Das Baumann-Lager am Silberberg Davos. Bergknappe 64, 2/1993 (nach von Arx war Josua Pollin der Eigentümer und der Bergwerksverein der östlichen Schweiz nur Pächter des Silberbergs, womit ein gewisser Konflikt mit den Jahrzahlen existiert).

Krähenbühl Ruedi: Wie ist die Vererzung am Silberberg entstanden? Vortrag an GV BSD vom 22.02.2025

Grubenverzeichnis

Grubendarstellung in der Vertikalen

Die älteste, zeichnerische Darstellung des Silberberges stammt vom Tiroler St. Geissler aus dem Jahre 1611, darin sind vier Stollen eingezeichnet.

Die erste, detaillierte Aufzeichnung mit allen Stollen im Kernabbaugebiet stammt aus dem 19 Jh. und ist ein flacher Riss des Bergwerkes, d.h. ein Profil durch den Erzgang, gezeichnet vom Bergmeister Georg Landthaler aus dem Jahre 1822 (neu visualisiert BSD).

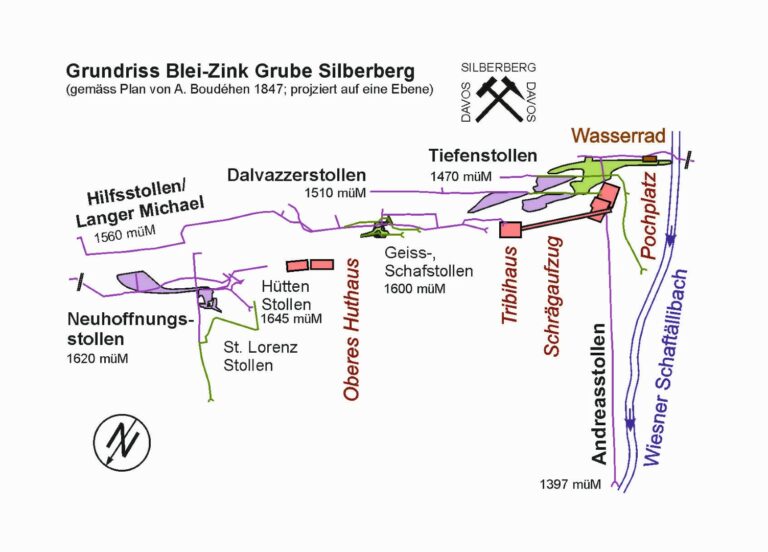

Darstellung in der Horizontalen

Vom Ende der Bergbauzeit liegt aus der Periode der Franzosen ein Grundriss vor. Die auf verschiedenen Höhen liegenden Stollen sind auf eine Ebene projiziert. Die weiter östlich auf ~ 1620 Höhenmeter liegenden Suchstollen Louis Philippe im Schwabentobel sowie der Rosalienstollen fehlen auf dem Plan (neu visualisiert BSD).

Von NE nach SW sind am Silberberg folgende Grubenbauten vorhanden.

Rosaliastollen, 1620 mü M, Länge 107 m, gegen SE 50° vorgetrieben, nach 50 m kurze Abzweigung gegen S, Ende des Stollens im steil S-fallenden, tauben Trochitendolomit; Schürfung oberhalb des Weges im Dolomit; angelegt von französischer Gesellschaft.

Ist mit Führungen zugänglich.

St. Anna, 1690 müM, ~ 250 m östlich des Tälitobels, in einer Waldschneise überwachsene Pinge (eingestürzter Stollen), schwach erkennbar alter Bau.

Neuhoffnungsstollen, 1620 müM, Länge 110 m, senkrecht zum Streichen des Trochitendolomits; in erster Periode angelegt, unvollendet, nach 50 m biegt Lorenz Stollen ab; 1808 Neuhoffnungsstollen fortgesetzt, nach 110 m glaubte man sich im Trochitendolomit, daher Stollen nach links und rechts verhauen, bei späterer Fortsetzung wurde alter Abbau im Trochtiendolomit angefahren.

Ist mit Sonderführungen zugänglich.

Hilfsstollen, 1559 müM, Länge 356 m, beim Tribihus, auch Langer Michael genannt, Hauptvortrieb im Trochitendolomit überwiegend parallel zu den Schichten; enthält „Stufen“, d.h. Zeichen des Markscheiders (Vermesser), wie Jahrzahlen des Vortriebs sowie hölzerne Vermessungsmarken.

Ist mit Führungen zugänglich.

Dalvazzerstollen, 1510 müM, Länge 180 m, an Westflanke des Tällibachs, Vortrieb im Lagergang des Trochitendolomits, Mundloch begehbar, dahinter Absturz in ~ 100 m tiefen Dalvazzer Schacht, oberhalb alte Grube Maximilian, weiter hinten verstürzter Zugang zum Firstenbau des 19. Jh., d.h. die Plattform in den letzten zwei Fotos ist seit 2024 nicht mehr zugänglich.

Ist mit Führungen zugänglich.

Tiefenstollen, 1470 müM, Länge 180 m, davon 100 m im Lagergang, in der Abraumhalde am Ostufer des Tällibachs; in 1. Periode schräg auf die Schichtung als Entwässerungsstollen vorgetrieben, 1812 bis 1814 für den Firstenbau verlängert; enthält noch vertikale Holzrohre von dem mit Wasserrad angetriebenem Pumpensystem.

Andreasstollen, 1397 müM, Länge 260 m, Mundloch am Tällibach, Richtung SE 35° quer zur Schichtung vorgetrieben, benötigte daher keine Zimmerung, 1813 begonnen, wurde 1824 mit abgeteuftem Tiefenstollen durchschlägig, war zur Entwässerung gebaut; vom Stollenende in quer verlaufendem Lagergang 20 m nach NE und 120 m nach SW mit kleinem Firsten- bzw. Schachtabbau wurde wenig Erz geschürft, letzterer ist mit Hilfe des Wasserrads entwässert worden; Dalvazzer- und der Andreasstollen sind durch den Dalvazzer-Schacht verbunden.

Reglement 1845

Aus den letzten Bergbaujahren ist das nachfolgend aufgeführte Reglement des Berg- und Hüttenwerkes Hoffnungsau Davos bekannt. Solche Reglemente gab es schon früher, nur sind kein mehr überliefert.

| Reglement 1845 | Ikon 21. Jh. | |

| 1. | Der Arbeiter ist vor Allem seinen Obern und Vorgesetzten die gehörige Achtung und unbedingten Gehorsam schuldig; dagegen Fehlende werden mit bis 6 Schichten bestraft. |  |

| 2. | Die Schicht besteht aus 12 Arbeitsstunden. Morgens um sechs Uhr wird angefahren, und abends um sieben Uhr wird ausgefahren. Von 12 bis 1 Uhr mittags ist Ruhestunde. Zu spät Anfahrende verfallen in eine viertel Schicht Strafe. |  |

| 3. | Zehn Minuten vor jedesmaligem Anfahren wird Gebet gehalten, welches von dem Steiger laut vorgebetet wird. Wer dasselbe versäumt, oder sich ungeziemend aufführt, wird das erste Mal mit einer, im wiederholten Falle aber mit sechs Schichten bestraft. |  |

| 4. | Acht Stunden vor Anfahren muss jeder Arbeiter an der ihm angewiesenen Schlafstätte sein; Fehlende werden mit einer halben Schichte bestraft. |  |

| 5. | Abends um zehn Uhr soll jeder Arbeiter sich zur Ruhe begeben; dagegen Handelnde verfallen in eine halbe Schicht Strafe. Wer aber nach dieser Stunde sich erlaubt, Lärm oder Störung irgendeiner Art zu verursachen, wird mit drei Schichten bestraft |  |

| 6. | Wer ohne Befehl oder Erlaubnis seines Vorgesetzten von der ihm angewiesenen Arbeit wegbleibt, oder die Arbeit während der Schicht verlässt, verfällt in eine Strafe von bis 1 Schicht. Währt das Ausbleiben über eine Schicht, so kann die Strafe auf drei Schichten steigen. Die Knappen werden durch die Steiger auf ihre Posten geführt ……. |  |

| 7. | Bei Pflichtversäumung, fauler und nachlässiger Arbeit wird der Fehlende gewarnt, bei wiederholter Nachlässigkeit aber mit ein bis zwei Schichten bestraft und fortgeschickt. |  |

| 8. | Der Arbeiter, der sich betrinkt, verfällt in eine Strafe von einer Schicht und das Arbeiten ist ihm am folgenden Tage verboten. |  |

| 9. | Streit und Händel sind strenge verboten; die Arbeiter, die sich dieses Fehlens schuldig machen, werden dem Gericht der Löbl. Landschaft Davos überwiesen, ausserdem aber mit ein bis zehn Schichten bestraft und fortgeschickt. |  |

| 10. | Diebstähle werden auf das strengste geahndet. Der Dieb wird in Gegenwart sämtlicher Arbeiter von dem Werke verjagt und den Gerichten der Löbl. Landschaft Davos überliefert. |  |

| 11. | Kein Arbeiter ist berechtigt, das Werk zu verlassen, ohne 14 Tage, die Hüttenarbeiter aber einen Monat, vorher seinen Obern davon die Anzeige gemacht zu haben, und dieses zwar bei Verlust von 14 Schichten. |  |

| 12. | Der Arbeiter ist für das ihm zugeteilte Gezäh und Bettung verantwortlich; muthwillige Abnutzung und das Fehlende muss er ersetzen. |  |

| 13. | Der Arbeiter, welcher eines andern Gezäh und Werkzeug, ohne dass dieser seine Erlaubnis dazu gegeben, wegnimmt, sowie derjenige, der das ihm Geliehene zur festgesetzten Zeit nicht erstattet, wie auch der, welcher sein Gezäh nicht jeden Abend gehörig aufbewahrt, verfällt in eine Busse von 1 Batzen für jedes Stück. |  |

| 14. | Jeder Arbeiter hat sich mit den nöthigen Kochutensilien zu versehen, die Knappen aber ausserdem noch mit einer Lampe und einem Fahrleder. |  |

| 15. | Der Arbeiter, so ungewaschen zum Morgengebete kommt, so wie der, welcher nicht wenigstens alle Sonntage reine Wäsche anlegt, verfällt in eine Strafe von einer halben Schicht. |  |

| 16. | Da die Lage der Gewerkschaft es erfordert, dass ein Magazin für Lebensmittel gehalten wird, so sind alle Arbeiter gebunden, ihren Bedarf in demselben, laut den hierüber gemachten Vorschriften zu fassen. Wer dasselbe unterlässt, dem wird die vorgeschriebene Fassung als empfangen angeschrieben und berechnet. |  |

| 17. | Alle drei Monat ist Rechnung und Zahlung. Auf Rechnung wird in der Zwischenzeit keinem Arbeiter ein Vorschuss gegeben. Es wird jedem Arbeiter bei der ersten Rechnung ein Abzug von 14 Schichten gemacht, welcher Betrag als Bürgschaft für sein Wohlverhalten ist. Bei seinem vorschriftsmässigen Austritt wird dieser Betrag ausbezahlt. |  |

| 18. | Bei jedem Zahltage wird dem Arbeiter eine Schichte abgezogen. Der Betrag dieser Schichten und die Strafgelder bilden die Hülfskasse, aus welcher der Arzt und die Arzneien bezahlt, sowie verunglückte und kranke Arbeiter unterstützt werden. |  |

| 19. | Die Steiger und Aufsichtführer, welche sich eines Fehlens schuldig machen, verfallen in die doppelte Strafe, so wie dieselben, wenn sie einem Arbeiter einen Fehler übersehen und davon nicht gehörigen Ortes Anzeige machen, die doppelte Strafe dafür zu zahlen haben. |  |

| 20. | Kein Arbeiter kann sich der Strafe durch Unkenntnis der gegenwärtigen Gesetze entziehen, da dieselben in allen Arbeitslokalen und Wohnstuben der Arbeiter angeschlagen sind, und die Steiger jeden Neuankommenden mit denselben bekannt zu machen haben. |  |

Die Verwaltung behält sich vor, bei allen muthwilligen Vergehen gegen dieses Reglement, die Strafen zu erhöhen, so wie auch andere Vergehen, die nicht in demselben einbegriffen sind, gehörig zu bestrafen.

Die Verwaltung des Berg- und Hüttenwerks Hoffnungsau-Davos

Anmerkung: Die gesellschaftlichen und beruflichen Ethikgrundsätze waren damals dieselben, aber die vorgegebenen Bedingungen waren sehr viel härter, als heute.

Literatur und Quellen über den SILBERBERG

BERGKNAPPE (Zeitschrift der Freunde des Bergbaus in Graubünden)

Bösch Hans: Bündner Jahrbuch ,,Neues und altes vom Silberberg», 1978.

Brügger Chr.: Der Bergbau in den X Gerichten, Grubenverzeichnis und Tagebuch des Davoser Bergrichters Chr. Gadmer, 1588. (1865). Jahresbericht der Naturf. Ges. Graubündens. Neue Folge. XI. Jahrgang. 1866. (p. 47 – 80)

Buol C.: Vom Wolfgang zum Silberberg. Terra Grischuna Nr. 2/1983.

Escher Eduard: Erzlagerstätten und Bergbau im Schams, in Mittelbünden und im Engadin. Beiträge zur Geologie der Schweiz. Geotechnische Serie, 18. Lieferung. Kommissionsverlag: Geographischer Kartenverlag Kümmerly und Frey, Bern, 1935

Ferdmann J.: Ein Besuch im Silberberg, Nach Vorträgen von Reallehrer Rudolf Juon, Davoser Revue 1949 p 213

Krähenbühl Hans, Jahn Steffen: Der Bergbau und die Mineralien vom Silberberg bei Davos, Schweiz. Mineralien der Welt 10. Jahrg. 4/99, p 32-41.

Krähenbühl Hans.: Der alte Bergbau am Silberberg zu Davos, als Vortrag gehalten an der 24. Tagung GDMB in Davos.

- Der alte Bergbau am Silberberg zu Davos. Verlag Genossenschaft Davoser Revue, 1979

- Die Bergbausiedlung Schmelzboden-Hoffnungsau am Silberberg bei Davos, .

- Der Blei- und Zinkbergbau am Silberberg bei Davos-Monstein, Bergknappe Nr.24/83

Silberberg Davos, Verlag: Genossenschaft Davoser Revue» Davos Platz.

- Das alte Blei-Zink-Bergwerk am Silberberg zu Davos. Terra Grischuna Nr.2/80.

- Johannes Strub, 1884-1967. Ein Leben für den Silberberg. Bergknappe Nr.9/79.

Meuli A.L.1975: Im Silberberg- auf den Spuren der ältesten Industrie Graubündens, Semesterarbeit.

SGHB: Minaria Helvetica 26b / 2006

Stäbler H.: Die Silber-, Blei- und Zinkgewinnung zu Beginn des 19.Jahrhunderts am Beispiel des Silberberges in der Landschaft Davos Manuskript, Semesterarbeit am geogr. Inst. der Universität Zürich, 1976.

- Die Blei- und Zinkgewinnung zu Beginn des 19.Jh. am Silberberg Davos und in Klosters,

Bergknappe Nr.26/83, Nr. 27/84, Nr.28/84, Nr. 29/84, Nr. 30/84

Strub Joh.: Neues vom Silberberg. In Davoser Zeitung, Jg.79, Nr.278.

- Zur Oeffnung des Tiefenstollens am Silberberg, Jg.76 DZ Nr.2

- Vom Silberberg, Jg.75, Nr.271 DZ

- Am Silberberg, Jg.72, Nr.222 DZ

Strub Joh.: In Davoser Revue:

- Neue Nachforschungen über den Bergbau Jg.32, 1957.

- Das Bergwerk am Silberberg, Jg.26, 1951.

- Die grosse Bauetappe, Jg.29, 1954.

- Das alte Silberbergwerk im Blickfeld der Touristen, Jg. 25, 1950

Tscharner J.K.: Bericht über den Bergbau am Silberberg in der Landschaft Davos. Naturf. Ges. Zürich Bern, 1809. Der Kanton Graubünden. Historisch, statistisch, geographisch dargestellt für einheimische und fremde Reisende. Chur, Grubenmannsche Buchhandlung 1842.

Walser Peter: Bündner Jahrbuch: Neues und altes vom Silberberg» .1978

Zimmerli Ernst: Bergbau im Zehngerichtenbund, Davoser Revue 1936.

- Zur Geschichte des Bergbaues am Silberberg im 19. Jh. (Bündn. Monatsblatt, F. Pieth, Nr.5+6).1937