Begriffe Bergbau

Die nachfolgende Begriffsauflistung ist auf die Homepage ausgerichtet und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Abraum: Nicht verwertbares Gestein wird Übertag auf Abraumhalden oder im Stollen im Versatz auf Bühnen geschüttet

Abteufung: Vortrieb in die Tiefe

Anfahren: Sich zu Fuss oder mit einem Gefährt zum Arbeitsplatz in die Grube begeben

Auffahren: Herstellen eines horizontalen oder geneigten Grubenraums

Aufschlagwasser: Das zum Antrieb auf das oberschlächtige Wasserrad fliessende Wasser

Aufwältigen: Wiederbenutzbarmachen eines verbrochenen oder verfüllten Grubenbaus

Ausbeute: a) Abbauen von Erzlagerstätten und b) Gewinn einer Grube nach Abzug aller Unkosten

Ausbiss: Der an der Erdoberfläche sichtbare Teil einer Lagerstätte

Berge: Taubes, nicht nutzbares Gestein, das in der Grube vom Erz getrennt im Versatz auf Bühnen deponiert wurde

Bergtrog: Eimer für taubes Material

Bulge: Grosser Wassersack aus 2 Stierhäuten gefertigt; wird an den Haken der Zugkette gehängt, um Wasser aus dem Schacht zu heben

Doppelhäuer (Vollhäuer): Voll ausgebildeter Häuer (Bergknappe)

Einfahren: Sich in eine Grube begeben

Erbstollen oder Wasserlöserstollen: Wird auf dem tiefst möglichen Niveau zur Entwässerung eines Stollensystems angelegt

Erzgang: Gesteinsspaltenfüllung durch metallhaltige Minerale, oft kurz Gang genannt

Fahren: Sich unter Tage fortbewegen

Fahrkunst: Im Schacht maschinell auf und nieder bewegtes, mit Trittflächen versehenes Gestänge (meist doppelt) zum Ein- und Ausfahren der Bergleute (19. Jh.)

Fahrschacht: Geneigter Grubenbau für den Zutritt zu einem Bergwerk oder Stollen

Fahrte: Leiter

Fahrt: Grubenfahrt

Feldort: Ein zur Untersuchung unbekannter Teile der Lagerstätte oder des Gebirges vorgetriebener Ort (Suchstollen)

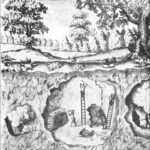

Feuersetzen: Bis Anfang 19. Jh. gebräuchliche Methode zum Lösen von Gestein durch Erhitzen; infolge der schlechten Wärmeleitfähigkeit entstehen Spannungsrisse und damit eine Auflockerung des Gesteinsverbands (Balthasar Rösler – Balthasar Rösler (1700): „Speculum metallurgiae politissimum“, Hellpolierter Bergbau-Spiegel, Dresden)

Firstenbau: Abbau von unten nach oben

Fundgrube: Grubenfeld das sich unmittelbar auf der Fundstelle eines neuen Erzganges befand

Gedinghäuer: Häuer der im Akkord eine bestimmte Arbeit verrichtet

Gerinne: Wasserleitung um das zufliessende (Aufschlag-) und das wegfliessende (Abschlag-) Wasser zu kanalisieren

Gesenke: Ein von oben nach unten abgeteufter Blindschacht

Gewältigen: Herausschaffen, entleeren (Flüssiges oder Festes)

Gewerke: Mitglied einer bergrechtlichen Gewerkschaft und Besitzer von Kuxen (Anteilen) dieser Gesellschaft; es hatte Anrecht auf die Ausbeute, war aber verpflichtet Zubusse zu leisten, falls die Gewerkschaft weitere Geldmittel benötigte

Gezeugstrecke: Abbaustrecke die parallel und 20 Lachter (~ 40 m) unter einem Stollen liegt; auch Mass für die Teufe eines Schachtes

Glück auf: Bergmannsgruß, wahrscheinlich seit 1650 im Erzgebirge gebräuchlich; Bedeutung: a) es mögen sich Erzgänge auftun, b) der Grubenraum möge offenbleiben, c) eine gute Grubenfahrt und glückliche Rückkehr

Grubenbau: Zum Zwecke einer bergbaulichen Nutzung hergestellter Hohlraum

Göpel: Zur Schachtförderung dienendes, im 18. und 19. Jahrhundert von Menschen, Tieren, Wasser oder Dampf angetriebenes Fördergerät mit stehender Welle und Seilkorb zur Förderung von Erz oder Grubenwasser

Häuer: Bergleute die das Lostrennen (Hereinbrechen) und Gewinnen von Erz verrichten (Bergknappe)

Heinzenkunst: Auch Taschen- Püschel- oder Paternosterkunst. Vorrichtung zum Heben von Wasser. Mit Stroh oder Reisig gefüllte Lederbälge (Bälle, ‹Taschen›, ‹Püschel›) wurden an einer endlosen Kette durch einen senkrecht im Wasser stehenden Teuchel gezogen und so Wasser von einem tieferen auf ein höheres Niveau gepumpt

Haspler: Bergmann welcher am Schacht die Seilwinde, den Handhaspel, betätigt

Haufwerk: Aus dem Gebirgsverband gelöstes Gestein

Helm: Gezähe Stiel

Herrenhäuer oder Herrenarbeiter: Werden von den Gewerken direkt entlöhnt

Huthaus: Gebäude in dem sich die Bergleute versammeln, Andacht halten, das Gezähe und andere Gerätschaft aufbewahren

Klafter: Raum- und Längenmass entspricht in etwa dem Lachter (~ 2 m)

Kunstgezeug: Einrichtung zum Heben von Wasser oder Fördergut

Kunstschacht: Förderschacht oder Pumpenschacht

Kutten: Auslesen, aussondern, umgraben

Kux: (der) Besitzanteil der Gewerken an einer bergrechtlichen Gewerkschaft; der auf die Kuxen verteilte Gewinn heisst Ausbeute, der zu tragende „Verlust“ Zubusse

Lachter: Altes Längenmass im Bergbau, je nach Region unterschiedliches Mass (~ 2 m)

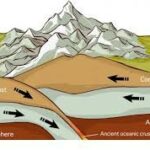

Lagerstätte: Begrenzter Abschnitt der Erdkruste in dem natürliche Konzentrationen von Bodenschätzen vorhanden sind, deren Gewinnung wirtschaftlichen Nutzen bringt

Lehnhäuer: Knappe der alleine oder mit andern ein Lehen bearbeitet

Liderung: Dichtung (z.B. für Pumpen)

Markscheider: Bergbeamter der alle in einem Bergbaubetrieb anfallenden Vermessungsarbeiten ausführt und für diese verantwortlich ist

Mundloch: Eingang vom Tag aus in einen Stollen

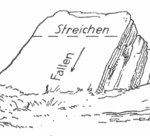

Querschlag: Strecke quer zum Streichen der Gebirgsschichten, d. h. quer durch die Schichten

Radstube: Meist untertägiger Grubenraum in welchem ein mit Wasserkraft angetriebenes Kunst- oder Kehrrad zur Geseinsförderung oder Wasserhebung aus tieferen Grubenbauen aufgestellt war

Regal: Dem Landesherrn vorbehaltenes Recht, Bodenschätze abzubauen (Bergregal)

Saiger: Senkrecht

Saigern: Metallveredlungsverfahren mit welchem bsp. aus silberhaltigem Kupfer, Silber durch flüssiges Blei herausgelöst wird. Das stark silberhaltige Blei wird anschliessend oxidiert (Bleiglätte). Im Treibofen bleibt das Silber als «Blicksilber» zurück

Sargdeckel: Gesteinsblöcke die infolge sich kreuzender Klüftung des Hangenden spontan aus dem Schichtverband herausfallen und dadurch schwere Unfälle verursachen können

Satz: Ein Teil einer maschinell betriebenen Pumpe

Schiessen: Sprengen

Schlägel und Eisen: Gezäh des Häuers zum Lösen von Gestein vor Einführung der Sprengarbeit

Schlich: Erz aus nasser Aufbereitung auch Schleiferschlamm

Schrapper: Gefäss welches an einem Seil über den Boden gezogen wird, um Material aufzunehmen und zu verschieben

Sichen: Sieben

Sohlig: horizontal, waagrecht

Ster: Hohlmass (meist für Korn) zwischen 20 l und 30 l

Steiger: Aufsichtsperson im Bergbau

Stollen: Von der Tagesoberfläche in einen Berghang vorgetriebener, horizontaler oder schwach geneigter Grubenbau

Strecke: Ein waagrechter Grubenbau, welcher nicht zutage mündet

Tagbau: Abbau von der Erdoberfläche in die Tiefe des Gesteins

Teufe: Bergmännischer Ausdruck für Tiefe

Tonnlägiger Schacht: Ein meist dem Schichteneinfallen folgender Schacht

Treibschacht: Ist die Verbindung zwischen Über- und Untertag

Trum: Aufteilung des Querschnitts von Grubenbauen, speziell in Schächten, in mehrere Teile für bestimmte Zwecke (Fahr-, Förder-, Pumpen-, Rohr-, Wettertrum)

Ulme: Seitliche Begrenzungsfläche, Seitenwand eines Stollens

Verhauen: Abbauen bzw. abgebaut

Verhüttung: Zweite Stufe der Verarbeitung von aufbereiteten, d.h. angereicherten Erze durch Zufuhr von Wärmeenergie und fallweise unter Einsatz von Hilfsstoffen (Reduktions- oder Flussmittel) werden die reinen Metalle ausgeschmolzen

Versatz: Das ausgebrochene, taube Gestein (Berge), welches im Grubenraum wieder eingebracht wird, um den ausgebrochenen Hohlraum zu verfüllen und um so den Stolleneinsturz zu verhindern

Versturz: Spontaner Niederbruch von Gestein im Stollen

Vorgesümpfe: Tiefste Stelle einer Abteufung, wo sich das zudringende Wasser sammelt und ausgepumpt werden kann

Vortrieb: Herstellung einer Strecke im anstehenden Gestein

Wetter: Luft (Bewetterung, Belüftung der Gruben)

Zubusse: Gewerken von Gruben waren zur Entrichtung von Nachzahlungen in unbegrenzter Höhe verpflichtet, um den Weiterbestand der Gewerkschaft zu sichern

Begriffe Geologie / Mineralogie

Die nachfolgende Begriffsauflistung ist auf die Homepage ausgerichtet und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

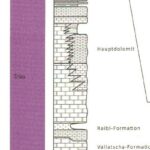

Anisien: Geologischer Zeitabschnitt der Trias vor 245 Millionen Jahren, in welchem der am Silberberg erzführende Trochitendolomit im Tethys Meer abgelagert wurde

Calcit: (Kalkspat) gesteinsbildendes Mineral, Calciumkarbonat, chemisch CaCO3, weist die größte Vielfalt an Kristallformen und Farben aller Mineralien auf; ist primär in Kalkstein und Marmor auftretend, daneben in Korallenriffen, in Sinter Bildungen (Kalktuff) oder Tropfsteinen (Stalagmiten und Stalaktiten)

Cerussit: Bleimineral, auch ,,Weissbleierz» genannt, chemisch Bleikarbonat PbCO3

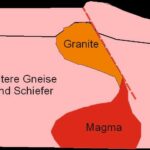

Epigenetisch: Beschreibt die Entstehung von Merkmalen, bsp. von Vererzungen, die später als ihr Umgebungsgestein entstanden sind

Fahlerze: Sulfidische Kupfererzmineralien, hauptsächlich in hydrothermalen Erzlagerstätten; in der Bergmannssprache ein Sammelbegriff für umfangreiche Gruppe von komplexen Sulfid-Mineralien

Galenit: (Bleiglanz), chemisch Bleisulfid PbS

Gangart: Begleitmineralien die in einem Gestein oder im Erzen auftreten

Gebirgsdruck: Das infolge der Gesteinsüberlagerung Wirksamwerden von Spannungen im Gebirge beim Auffahren von Stollen oder Grubenbauen; kann zu Rissbildungen und Verbrüchen führen

Greenockit: Durch Verwitterung von cadmiumhaltiger Zinkblende entstandenes Mineral, chemisch Cadmiumsulfid CdS

Hangendes: Geologische und bergmännische Bezeichnung für Gesteine, welche eine Bezugsschicht bzw. die Abbauschicht überlagern

Hemimorphit: Mineral, ein Zinksilikat

Hydrothermal: Bildungsbereich von Mineralien aus gas- und/oder salzhaltigen, wässrigen Lösungen bei Temperaturen von 375°C bis ~ 30°C

Hydrozinkit: Ein sekundäres Zinkmineral, chemisch Zn5(CO3)2(OH)6

Imprägnationserz: Mineralvorkommen oder Lagerstätte, wo Erzminerale fein verteilt im Gestein eingesprengt auftreten

Jamesonit: Mineral, chemisch Blei – Antimon – Sulfid, Pb4FeSb6S14

Klastisch: Von griechisch „klasis“, Zerbrechen; mechanische Zertrümmerung von Gesteinen

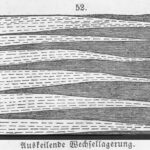

Konkordanz: Ungestörte Überlagerung verschiedener Gesteinsschichten

Liegendes: Geologische und bergmännisch Bezeichnung für Gesteine, welche eine Bezugsschicht bzw. die Abbauschicht unterlagern

Metasomatose: Das Material eines Gesteins oder bestimmte Gesteinskomponenten werden aufgelöst und durch anderes Material verdrängt.

Miozän: Geologischer Zeitabschnitt der Erdneuzeit, jüngeres Tertiär, < 23 Mio. Jahre

Nebengestein: Das eine Gesteinsschicht oder Lagerstätte umgebende Gebirge

Paragenese: Charakteristische Vergesellschaftung verschiedener Mineralien an ihrem Bildungsort

Pseudomorphose: Auftreten eines Minerals in der Kristallform eines andern Minerals

Smithsonit: Mineral, chemisch Zinkkarbonat ZnCO3.

Sphalerit: Zinkblende

Syngenetisch: Bezeichnung für gleichzeitig mit dem Umgebungsgestein entstandes Merkal, beispielsweise einer Vererzung

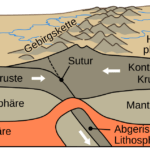

Verwerfung: Die relative Verschiebung zweier Gesteinspakete längs einer tektonsichen Bewegungsbahn (geologische Störung), wodurch die ursprüngliche Lagerungsform eines Gesteins verändert wird

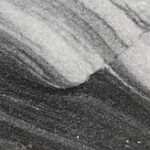

Zinkblende: Mineral, chemisch Zinksulfid ZnS, besitzt graue, gelbe, braune oder schwarze Farben; Blende ist ein alter Bergmannsbegriff für Täuschung, d.h. vielversprechend aussehend; siedet bei 907 °C, verdampft daher mit den Schmelzmethoden der Bleigewinnung; wurde in Destilationsöfen gewonnen; Bild Honigblende am Rand der weissen Calzit Ader.